Das Ulmer Münster ist eine tolle spätgotische Kirche in der zauberhaften Stadt Ulm. Und ich habe sie besucht! Im Nachfolgenden werde ich einige seiner Besonderheiten und Legenden schildern, die mich sehr beeindruckt haben.

Doch zunächst: Was ist überhaupt ein Münster?

Die Bezeichnung Münster kommt ursprünglich von lateinisch monasterium ‚Kloster‘.

Ab dem 13. Jahrhundert nahm das Wort „Münster“ die allgemeinere Bedeutung „Großkirche“ an, sodass im oberdeutschen Sprachraum mit „Münster“ außer Domen und Stiftskirchen auch einige große Stadtpfarrkirchen bezeichnet wurden. Die Bezeichnung „Münster“ ist heute eine hergebrachte Benennung für bestimmte Kirchen; sie kann auch durch den zuständigen Bischof verliehen werden. (Wikipedia)

Fakten zum Ulmer Münster

- Anfang des Baus: 30. Juni 1377

- Änderung vom katholischen Gotteshaus zum evangelischen: 1530

- Bildersturm: 60 Altäre wurden 1531 entfernt

- Ruhen der Bauarbeiten: ab 1543, der Hauptturm hatte eine Höhe von rund 100m erreicht

- Wiederaufnahme der Bauarbeiten: 1844

- Fertigstellung des Ulmer Münster: 28. Juni 1890

- Höhe des Kirchturms: 161,53 m (2025 noch der höchste Kirchturm der Welt)

- Platz: Ohne Sitzgelegenheiten 20.000 bis 22.000 Menschen im Stehen. Heute bietet es 2.000 Sitzplätze

- Vollständiger Name: Münster Unserer Lieben Frau zu Ulm

Der Ulmer Spatz

Die Geschichte vom Beginn des Baus: Der Sperling, der schlauer war als die Bauherren. Die versuchten nämlich die großen Balken, die man beim Bau dieser großen Kirche benötigte, quer durch das vorgesehene Stadttor zu bringen. Doch das Tor war zu schmal dafür. Also beschloss man schween Herzens, das Stadttor abzureißen.

Da sahen sie einen Spatz, der einen Zweig zum Nestbau trug und ihn dabei längs im Schnabel hatte. „Aha!“ dachten sie und probierten aus, wie es gelingt, einen großen Balken längs durch das Stadttor zu bringen. Und es gelang!!! Man brauchte das Tor nicht mehr abzureißen.

Es gibt tatsächlich einen „Spatz“ auf dem Ulmer Münster mit einem Zweig im Schnabel. Dabei handelt es sich aber nicht um den Ulmer Spatz, sondern um eine Taube mit einem Ölzweig im Schnabel aus der Geschichte mit Arche Noah. Da die Taube etwas zu klein geraten ist und man sie von der Ferne gar nicht als Taube, sondern als Spatz erkennt, machten die Ulmer im Laufe der Zeit aus der Taube ein Spatz und setzen ihm im 19. Jahrhundert mit der Sage ein Denkmal.

Einige Anmerkungen zur Geschichte des Ulmer Münster

Ursprünglich hatten die Ulmer eine Stadtkirche ausserhalb der Stadtmauer. Das stellte sich vor allem in Kriegszeiten als kompliziert und ungelegen heraus. Darum fasste die Gemeinde den Beschluss, eine prächtige Kirche im Zentrum der Reichstadt mit damals (13. und 14. Jh.) rund 4.000 bis 9.000 Einwohnern.

Ulm war im 14. Jahrhundert Mitbegründer des Schwäbischen Städtebundes und erhielt den Titel „Haupt- und Zierde Schwabens“. Da gehörte eine repräsentative Kirche dazu. Man stelle sich mal vor, welche Mühen, Arbeit und Mittel das gekostet hat!

Baumeister Meister Heinrich II. Parler war der erste an der neuen Kirche.

Im 15. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung auf ca. 20.000 Einwohner an. Bei diesen Zahlen blieb es bis ins 19. Jahrhundert.

Die Reformation brachte auch den Protestantismus nach Ulm. Schon 1530 gab es mehr Protestanten als Katholiken in Ulm. Eine Abstimmung unter den Bürgern der Stadt bewirkte, dass das Ulmer Münster 1530 eine evangelisch-lutherische Kirche wurde.

Beim anschließenden Bildersturm am 19. Juni 1531 wurden über 60 Altäre entfernt, auch der Hauptaltar, und die Reliefs am Kanzelkorb zerstört. Zuvor hatte der Rat der Stadt aber den Besitzern der Altäre seine Absicht mitgeteilt, sodass diese ihre Altäre in Sicherheit bringen konnten.

1543 kam es zu innenpolitischen Spannungen und Geldnot, so dass erstmal nicht an der fast fertigen Kirche weitergebaut wurde. Der Kirchturm war damals bereits 100m hoch.

1844 verfügte die Stadt über genügend Mittel, um die Kirche und vor allem den Kirchturm fertigzubauen. Am 28. Juni 1890 wurde die Fertigstellung mit einem Festakt gefeiert, bei dem 320 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des Münsterorganisten Johannes Graf das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy aufführten.

Im 2. Weltkrieg wurde das Ulmer Münster nur wenig beschädigt. Allerdings fielen die bunten Fenster aus dem 19. Jahrhundert einem Bombenangrifft 1944 zum Opfer. Diese werden nun nach und nach durch moderne ersetzt.

Das bedeutsame Chorgestühl

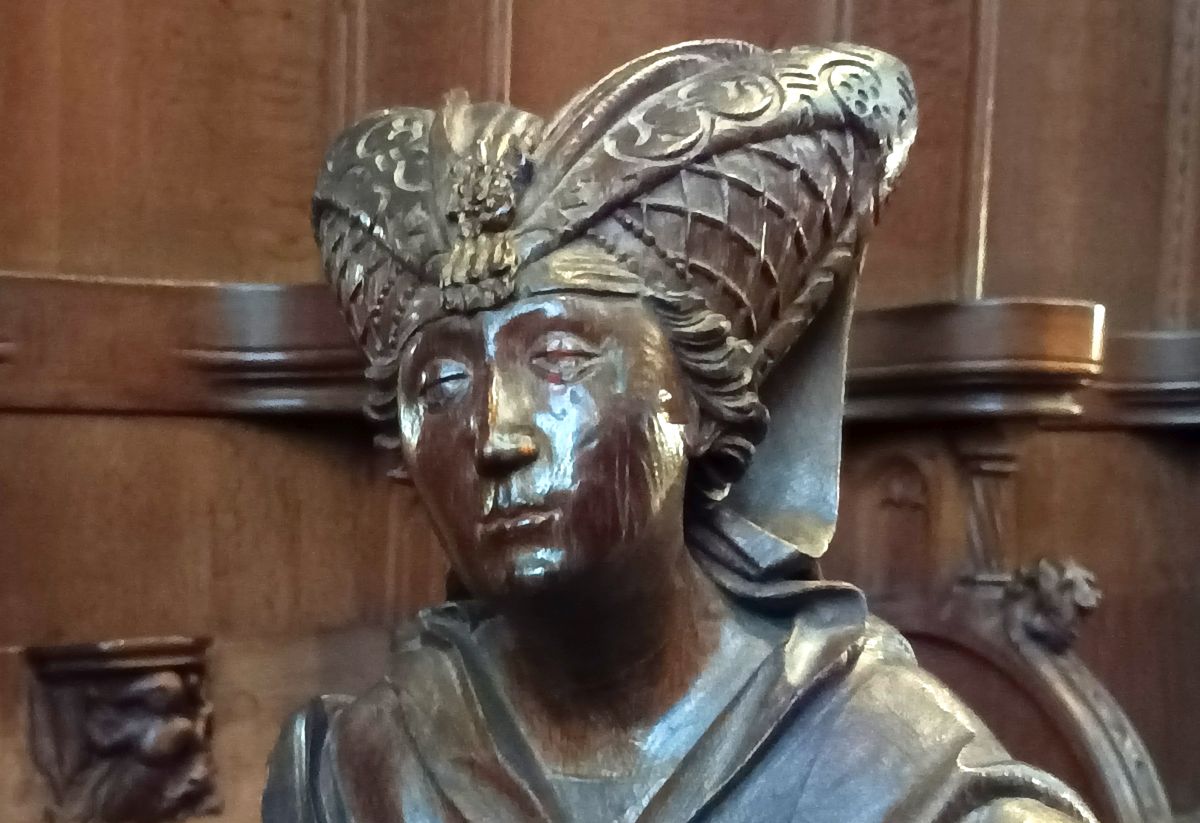

Das Chorgestühl des Münsters stammt aus den Jahren 1469-1474. Die kunstvollen Schreinerarbeiten fertigte Jörg Syrlin, die lebensgroßen Büsten und Figuren schuf Michel Erhart. Sibyllen, Philosophen, biblische Gestalten und Heilige sind auf einer Männer- und einer Frauenseite dargestellt.

Zwei Tatsachen finde ich dabei besonders bemerkenswert: Zum Einen die Unterteilung in zwei gleich große Gestühle, das eine den Männern gewidmet, das andere den Frauen. Dabei ist aber zu bedenken, dass die Chorherren. die das Privileg hatten, dort zu sitzen, eben Herren waren, auch auf der Frauenseite.

Zum Anderen ist die Gliederung in drei Ebenen hervorzuheben: Im untersten Teil waren Männer und Frauen der Antike dargestellt. Z.B. Philosophen wie Seneca und Platon, oder die Sibyllen, Seherinnen, die ihre meist rätselhaften und doppeldeutigen Prophezeiungen im Zustand einer unwillentlich und unkontrolliert auftretenden Ekstase aus tief unterbewussten Quellen schöpften.

Die Heiden im unteren Teil

„Rätselhaft ist, was diese Gestalten in einer christlichen Kirche zu suchen haben. Wie kam Jörg Syrlin der Ältere, der „Meister des Chorgestühls“, ein aus Söflingen bei Ulm stammender Schreiner und Bildschnitzer, auf dieses ungewöhnliche Konzept? Kannte er bereits die Schriften der antiken Humanisten, las er gar eine frühe Übersetzung der Danteschen „Göttlichen Komödie“? Diese Vermutung liegt auf der Hand, stellte Syrlin sich doch selbst an exponierter Stelle im Gestühl als Vergil dar – eben als jenen römischen Dichter, der Dante, den Autor der „Göttlichen Komödie“, als ortskundige Seele, als „Schatten“ durch das Reich der Unterwelt führt…“ Heißt es in einem Artikel der Oberbadischen Zeitung.

Sie schreibt über den Autoren Andreas Jost, der sich ausführlich mit dem Chorgestühl beschäftigt hat. und ein kleines Büchlein darüber herausgebracht hat:

„Syrlins Traum – wie die Heiden ins Ulmer Münster kamen“ erzählt von einem Tag im Jahr 1469, in dem Syrlin die außergewöhnliche Inspiration für sein Werk empfängt. Aus der Schilderung des spätmittelalterlichen Lebensumfeldes des Meisters entwickelt Jost in seiner Erzählung den entscheidenden Moment in Syrlins Schaffen. Er erzählt davon, was Syrlin am Tag und in der folgenden Nacht begegnete, bevor er sein Chorgestühl zu entwerfen begann.

Interessant ist auch, dass diese Figuren in der Kleidung und mit den Kopfbedeckungen des Hochmittelalter versehen sind.

Das Alte und das Neue Testament

In der Ebene über dem Chorgestühl sind Männer und Frauen aus dem Alten Testament dargestellt, also die Patriarchen und Propheten. Eine Ebene darüber sind die Apostel und andere Personen des Neuen Testaments angebracht.

Leider kann man sie nicht so gut sehen. Sie sind über den Gläubigen und Klerikern angebracht, damit diese sich ihrer niedrigeren Stellung in der Hierachie bewusst sind.

Die Kanzel

Über der im Mittelschiff befindlichen Kanzel ist der etwa 20 Meter hohe Schalldeckel von Jörg Syrlin dem Jüngeren aus dem Jahre 1510. Trägerkonsole und Aufgang stammen von etwa 1498, wobei ältere Teile Verwendung fanden.

Sie ist über 20 m hoch und wirklich besonders, denn schaut man genau hin, erkennt man im Inneren der wertvollen Schnitzerei im Schalldeckel eine Wendeltreppe zu einer zweiten, kleineren Kanzel weit oben. Gedacht ist dies so, dass auf ähnlicher Treppe wie der Prediger Gott hinauf in die zweite Kanzel steigt und von dort oben herab predigt.

Bei den Gläubigen gibt es hierfür zwei Denkweisen: Predigt der Geistliche etwas, worüber man eigentlich den Kopf schütteln müsste, schaut man hinauf zum unsichtbaren Gott in seiner Kanzel und denkt sich „Das hättest DU aber besser gemacht!“ Predigt der Geistliche in der Ansicht des Gläubigen Gutes, schaut man hinauf und denkt: „Gut, dass DU Deine Gedanken sendest!“ (Antje Mauch)

Der Taufstein des Ulmer Münster und der Pelikan

Das Taufbecken von 1374 steht unter einem Baldachin. Die drei Säulen des Baldachins stehen für die Dreieinigkeit von Gottvater, Sohn und Heiliger Geist.

Das Becken selbst ist mit einer kunstvollen vergoldeten Haube versehen, auf dessen konischen Spitze ein Pelikan hockt, der sich die Brust aufreisst.

Die Darstellung des Pelikans, der seine Jungen mit seinem eigenen Blut füttert, geht

auf einen antiken Mythos zurück:

Während einer großen Dürre drohten die Jungen eines Pelikans zu verhungern. Um

sie zu retten, stieß er sich mit dem Schnabel in die eigene Brust und nährte seine

Jungen mit seinem eigenen Blut. Der Pelikan starb, seine Jungen überlebten.

Dies soll Jesus symbolisieren, der ja auch sein Leben für die Menschen opferte.

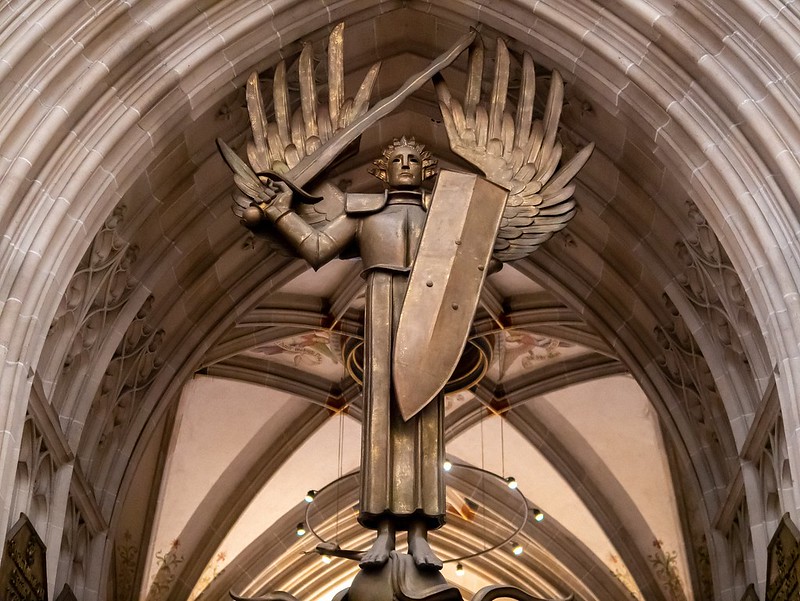

Erzengel Michael und der Nationalsozialismus

Im Ulmer Münster hängt über und vor dem Hauptportal eine große Statue des Erzengel Michael. Seinetwegen ist der Eingang nicht dort. Der Besucher betritt das Münster nicht durch das Hauptportal. Wie es dazu kam, beschreibt eine Tafel des Kirchengemeinderat, die ich weiter unten zitiere.

Der Name Erzengel Michael bedeutet „Wer ist wie Gott?“. Es ist eine Frage, die die Überlegenheit und Einzigartigkeit Gottes zum Ausdruck bringt, so dass es niemanden wie ihn gibt. Erzengel Michael ist im Judentum, Christentum und Islam eine bedeutende Gestalt, die oft mit Schutz, Stärke und dem Kampf gegen das Böse in Verbindung gebracht wird.

„Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.“ Offb 12,7 EU

Normalerweise wird Erzengel Michael mit dem Schwert nach unten dargestellt. Damit steht er für Schutz und für den Anführer des Himmlischen Heerscharen. Doch im Ulmer Münster hält er sein Schwert drohend nach oben.

Die sechs Meter große Figur des Erzengels, die der Stuttgarter Städtebau-Professor Heinz Wetzel entworfen hatte, wurde am 5. August 1934 im Ulmer Münster installiert. Für diesen „Tag der Garnison“ waren 30.000 ehemalige Soldaten mit Sonderzügen nach Ulm angereist. Aus dem biblischen Erzengel Michael, der gegen das Böse kämpft, war nun ein revanchistisches* Kriegsdenkmal geworden.

Mit der Installation der Engelsfigur sowie der Einweihung der Gedenkhalle für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs endete ein lang andauernder Streit: Acht Mannschafts- und Offiziersvereinigungen der Ulmer Vorkriegs-Garnison wollten nach dem Ersten Weltkrieg an exponierter Stelle im Münster ein Denkmal für die Gefallenen aufstellen. Dazu wurde 1922 ein hoch dotierter Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Die Jury des Ausschusses für das Gefallenendenkmal unter Vorsitz von Generalmajor a. D. Eugen Glück entschied sich für den Entwurf des Stuttgarter Städtebau-Professors Heinz Wetzel. Mit der Ausführung wurde der in Stuttgart tätige Künstler Professor Ulfert Janssen betraut.

Im Evangelischen Gesamtkirchengemeinderat fand der Entwurf keine mehrheitliche Zustimmung. Bis 1934 wehrte sich der Gesamtkirchengemeinderat gegen die Aufhängung des Engels, der drohend sein Schwert nach oben hält. Die Anbringung dieser Engelsfigur war erst nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft möglich geworden und wurde von Oberbürgermeister Friedrich Förster, NSDAP-Kreisleiter Eugen Maier und Gaukulturwart Georg Schmückle durchgesetzt.

Die Figur des Erzengels Michael ist Teil der Ulmer Stadt- und Kirchengeschichte geworden und sorgt bis heute für Diskussionen. Sie konfrontiert uns mit einem Teil unserer Vergangenheit, der nicht in Vergessenheit geraten darf.

Ulm, März 2017, der Kirchengemeinderat der Evangelischen Münstergemeinde

*Revanchismus (von französisch revanche ‚Rache‘) bezeichnet eine politische Einstellung, die die gewaltsame Vergeltung für militärische und politische Niederlagen oder die Annullierung von Friedensbedingungen oder -verträgen zum Ziel hat.

Der Kirchturm

Leider hielt mich meine Höhenangst von dem Aufstieg ab. 768 Stufen führen bis ganz oben. Von dort hat man sicherlich einen fantastischen Blick auf die Stadt. Aber mein Bloggerkollege Nicolo hat ausführlich darüber geschrieben. Schaut mal rein!

Zum Schluß

Das Münster ist eine spannende Kirche, die voller Geschichten ist. Es gibt noch viel mehr zu sehen und zu entdecken im . Münster, als ich hier berichten kann! Ich war alleine dreimal im Ulmer Münster!

Der Kirchturm ist ünrigens das Einzige im Ulmer Münster, für das man eine Eintrittsgebühr zahlt (€ 7,-)

Links

- Ulmer Münster offizielle Webseite

- Das Ulmer Fischerviertel

- Albert Einstein in Ulm

- St. Stephansmünster in Breisach

- Hauptkirche St. Jacobi und der Jakobsweg in Hamburg

- Kirchen und Museen unterwegs

- St. Nicolaus-Kirche in Alsterdorf

- Ein umfassender Bericht über Ulm findet Ihr bei meiner Bloggerkollegin die Reiseeule Liane

Zuletzt aktualisiert vor 4 Monaten ago

- Instantnudelsuppe: Ein Geschmackserlebnis aus dem Urlaub - 25. Februar 2026

- Bekannte deutsche Automarken auf Chinesisch - 22. Februar 2026

- Chinesisch Neujahr oder Frühlingsfest - 17. Februar 2026

Ja, Liane, das glaube ich gerne. Aber meine Höhenangst hat mich das Interesse an solchen Klettertouren verlieren lassen. Es git auch so genug zu sehen. Aber ich finde es toll, dass Du Dich getraut hast. Großes Lob!

Liebe Grüße

Ulrike

Schade, dass du nicht auf dem Turm warst. Die Architektur im Inneren der Turmspitze ist wunderschön. Und der Rundumblick sowieso. Ich bin damals ganz langsam hochgestiegen und rückwärts wieder runter. Sah sicher lustig aus, aber es hatte sich gelohnt, sich der Angst zu stellen.

Danke für den ausführlichen Bericht.

Liebe Grüße

Liane